若いうちは「病気や怪我とは無縁」と思いがちですよね。実際、自分が入院や手術を経験することを想像している人は多くありません。ですが、20代後半で怪我による入院・手術を経験した私だからこそ伝えたいことがあります。今回はその体験と、そこから感じた大切なことをお話しします。

ダンス中の思わぬ骨折

2020年12月5日㈯、趣味のブレイクダンス中に左手の親指を痛めました。指の関節に強い力がかかり、まるで脱臼したかのように曲がってしまったのです。焦って自分で戻しましたが、不安が残り翌月曜に近所の医院へ。レントゲンで「左手親指の付け根の関節が剥離骨折している」と診断され、大きな病院(日本医科大学付属病院)での治療を勧められました。

大学病院での診察とあっという間の入院決定

12月7日の午後、大学病院で再度レントゲン検査を受けました。剥離した骨に靱帯が付着していることが分かり、緊急手術が必要と告げられショックを受けました。入院経験はこれまで一度もなかったため、なおさら動揺しましたが、博士論文審査を控えていたため翌12月8日からの入院を決意しました。

手術名は「靱帯断裂縫合術」、正式な傷病名は「左母指基節骨骨折(MP関節尺側側副靱帯裂離骨折)」です。

入院準備と必要なもの

手術は12月10日で、麻酔が切れ次第退院予定。およそ4日間の入院でした。

普段の着替えやタオル、歯ブラシ、シャンプーなどに加え、手術特有の準備も必要でした。

- バスタオル

- 浴衣

- T字帯

浴衣やバスタオルは病院のレンタルサービスを利用(約1500円)、T字帯は病院内のコンビニで購入。履物は指定のスニーカーで移動し、ドライヤーは病院に貸してもらえました。

入院生活のリアル

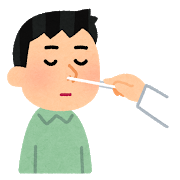

PCR検査で入院が1日延長

新型コロナの影響で、手術の2日前にPCR検査が必要に。鼻の奥に綿棒を入れられる痛さは忘れられません…。私は8日午後に検査して、9日に陰性を確認した上で10日の手術に臨みました。検査ではシート越しに鼻の奥に綿棒を突っ込まれた状態で5秒くらい待機し、鼻血出るかと思ったくらいには痛かったです。

個室入院のメリットとデメリット

個室の差額ベッド代は1日約27,000円と高額でしたが、他の患者を気にせず博士論文執筆やテレビを見れるのは大きなメリットでした。(8人部屋なら無料なのでそちらにしたかったのですが、突然決まった入院ということもあり個室しか空いておりませんでした。)

面会禁止の寂しさ

コロナ禍のため、家族との面会は電話だけ。携帯は使えましたが、ネット環境は持ち込みのWi-Fiルーターがないと不便でした。

病院食は思ったより充実

食事制限はなく、バランスの良い食事をしっかりいただけました。(写真:エネルギー1600 kcal,タンパク質65 g, 脂質45 g, 塩分7.5 g)

手術当日の様子

手術までにはPCR検査以外にもレントゲンや血液検査などを行いました。自分が何か病気を持ってないかや、薬剤が使えるかどうかなどをチェックしていたようです。10日の夕方くらいの手術でしたが、手術前日の夜から食べ物や水の摂取が禁止となったため、手術までの時間が非常に長く感じられました。(一応点滴で必要な栄養は摂取していました。)

手術の時には担当看護師の方とともに手術室まで向かいました。手術室は多くのモニターや手術用ライトに囲まれていました。様々な医療用ガス(ヘリウム、酸素、笑気ガスなど)のホースがあったのが印象に残っています。左手には強い麻酔を、全身にも比較的弱い麻酔をしました。手術は怖かったですが、眠っている間に終わっていました。目覚めてから、ベッドごと病室へと移動されました。

手術後の体験と退院

左手が2本??

目覚めて左手を見ると、動いている自分の手の映像はくっきり見えるのに、実際の手は肩にだらんとぶら下がっている状態で不思議な感覚でした。

退院

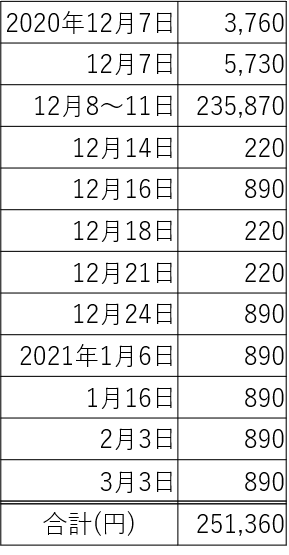

12月11日㈮に退院。医療費の精算が終わっていないとのことで、支払いは後日行いました。4日間の検査や手術、入院などの費用は自己負担114,306円(総医療費396,020円の約3割)、食事が2,760円、個室料金が118,800円(4日間、税込)で合計は23万円越えでした。ただし治療などが完全に終わったタイミングで保険金などを申請することで一部お金が戻ってきます。

退院後の通院とリハビリ

退院したからといって治ったわけではありません。骨を固定するのに3週間の安静、その後のリハビリを必要とします。私の左手親指は動かないように固定されて包帯でぐるぐる巻きになっています。

3週間の安静

骨が固まるまではとにかく左手親指を動かさないように生活しました。お風呂に入るときはビニール袋で左手をすっぽり覆います。年末を除いて週2くらい通院してレントゲンを撮ったり消毒・包帯の巻替えをしていただいたりしましたが、年末以降自分で包帯を巻き替えなければならず大変でした。通院の自己負担額は、レントゲンのあるときは890円で、包帯の巻替えのみのときは300円程度でした。治療でかかる費用のほとんどは入院にかかる費用になりますね。

リハビリから退院まで

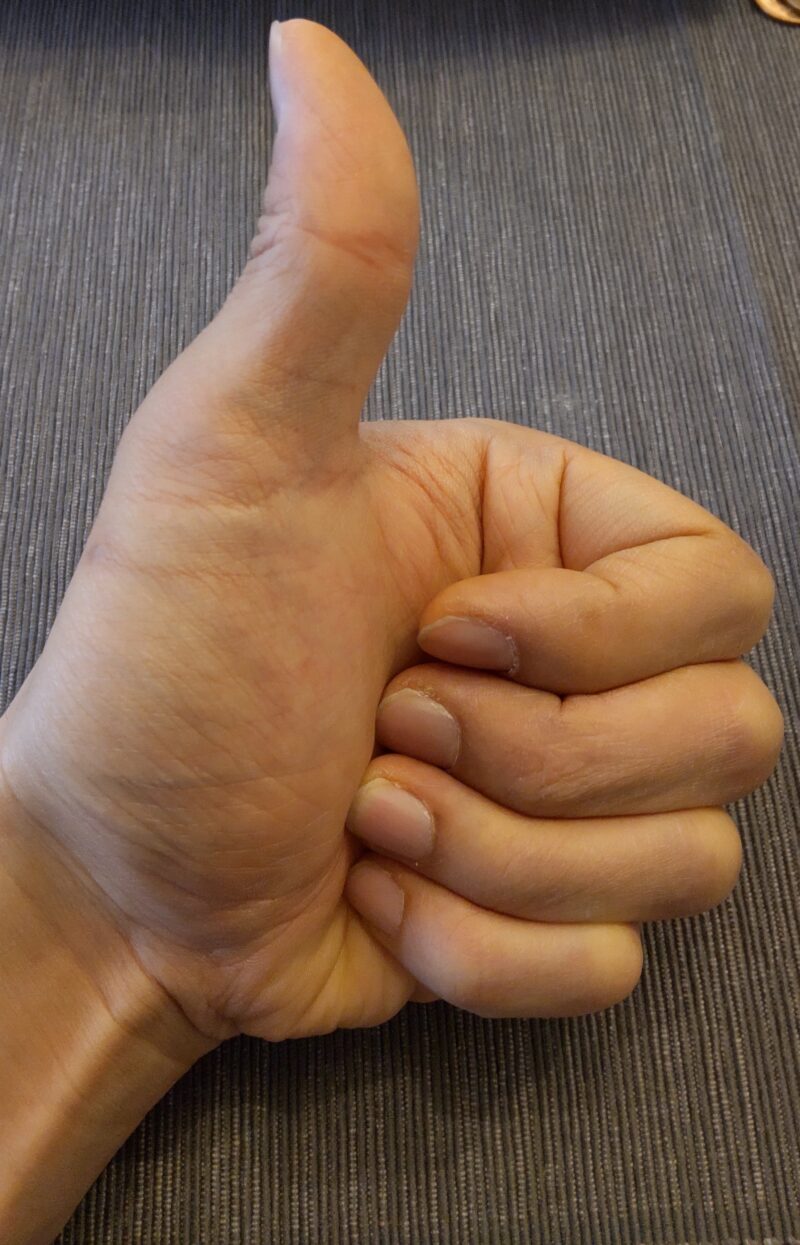

退院=完治ではありません。3週間は親指を動かさず安静に。2021年1月6日㈬に指の中に入れていた固定用の金属の棒を取り出し少しずつリハビリを開始しました。関節は固まり、グーすら握れない状態に…。

しばらくはペットボトルの蓋はもちろん、納豆についている醤油を開けるのにも苦労しました。リハビリでは固まっているものを伸ばす作業を行ったので少し痛いと感じることをひたすらやりました。包帯でぐるぐる巻きの時期は動かさなければ痛みが無かったので、リハビリ期間が一番痛みを感じました。怪我をしていない右手の可動域を参考に日々左手のストレッチを繰り返しました。通院の頻度は週1、月1と次第に減っていき、3月3日㈬に完全退院となりました。

医療費の仕組みと保険について

手術を受けたりすると医療費は高額になります(私の治療費のほとんどは入院期間の費用です)。それでも日本では、医療費の自己負担を抑える仕組みが充実しております。

まず1つ目は国民皆保険制度であり、保険適用の医療費における自己負担割合は3割以下となります。

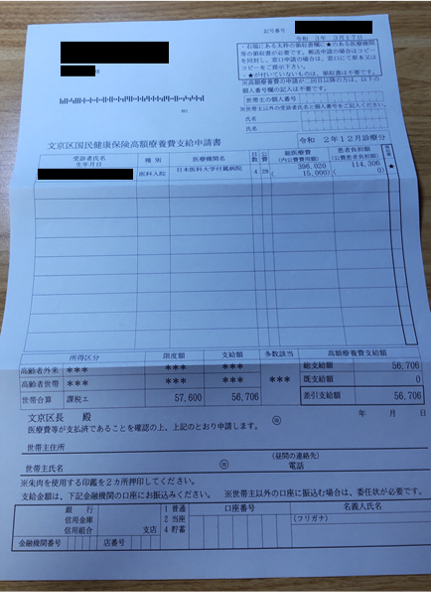

2つ目は高額療養費制度です。年収ごとに一か月あたりの医療費自己負担額は決められております。例えば69歳以下の方なら大まかに、年収が370万円以下で57,600円、370万円~770万円で80,100+(医療費-267,000)×1%、となっています。以下は私に届いた高額療養費申請の書類です。

自身に届いた高額療養費支給申請書

私の入院には医療費396,020円かかっており(食費や差額ベッド代など除く)、そのうち約3割(114,306円)が自己負担でした。高額療養費制度において私の自己負担限度額が57,600円となっているため、余分に支払った56,706円(=114,306円−57,600円)は戻ってきました。

私の場合入院中の総医療費が40万円ほどかかっているにもかかわらず、医療費の自己負担額は57,600円となりました。入院を除いた通院での医療費の自己負担額は15,490円なので、自己負担総合計は73,090円です。ちなみに自分含め、配偶者など生計を一にしている人の医療費の合計が10万円を超えた場合には確定申告で医療費控除を申請するとその分自身の所得から控除されます。割愛しますが、私自身も確定申告によって5,000円ほど税金が戻ってきました(虫歯治療などの費用を含めて10万円超え)。

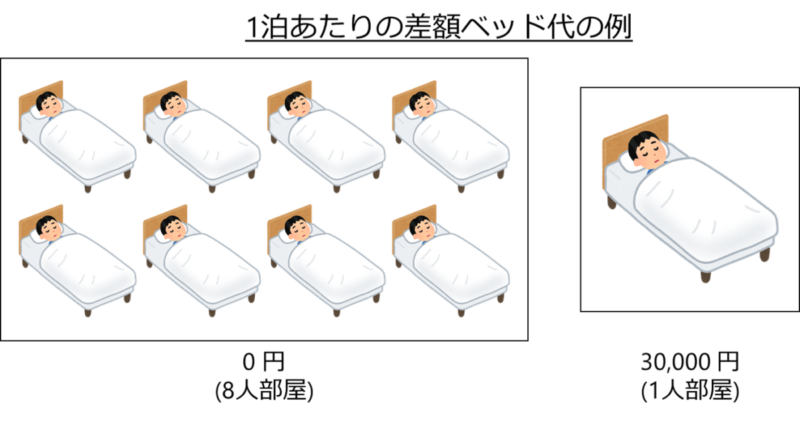

差額ベッド代

差額ベッド代は6人部屋や8人部屋といった大部屋ではなく個室などに入院を希望する場合に医療費とは別にかかる室料で、これは保険が適用されないために全額自己負担となります。ただし、病院側から要望されたとしても本人が希望しなければ差額ベッド代のかかる部屋を回避できるそうです。

私の場合は突然の入院で大部屋が埋まっておりましたが、一刻も早く骨折の治療を行いたいと思い個室に入院しました。もしも入院が長期になることが分かっていた場合にはこの選択はしませんでした。東京都にある病院の差額ベッド代を見ると、個室でも差額ベッド代が1万円以下となる病院も見つかります。2人以上の部屋を選択するようにすればさらに安くなります。

そもそも差額ベッド代は大部屋を希望すれば0円にすることができ、自分の金銭的余裕などに応じて追加でかける出費となります。

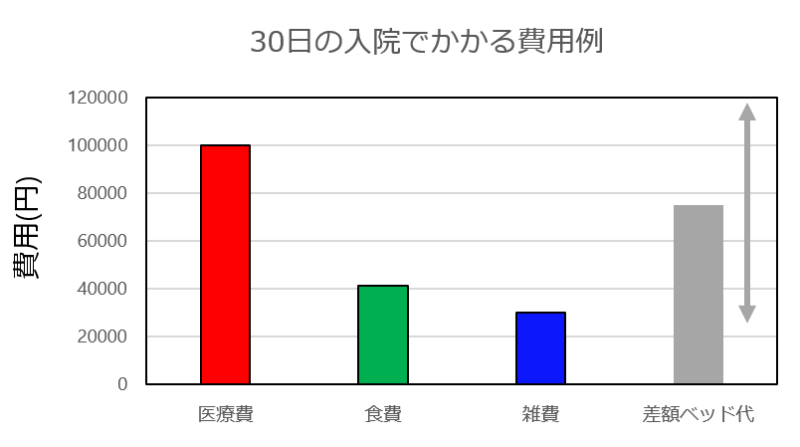

社会人になったときの医療保険

以上の経験を踏まえて私が社会人になった段階で医療保険に入るべきか考えました。年収が770万円以下で、30日間の入院・手術を想定します。手術などの治療にかかる総医療費が200万円だとしても、自己3割負担と高額療養費制度によって、私の自己負担は10万円以下に抑えられます。

1食の自己負担は460円なので、食費は30日間で41,400円となります。バスタオルや手術用の浴衣のレンタルなどの雑費も2、3万円程度です。

以上より、差額ベッド代以外では17万円くらいを見ておけば良いと考えました(差額ベッド代は自分で選択できる)。

さらに、業務外の怪我で仕事ができなくなった場合、1年6か月間までは傷病手当金がもらえます(業務中の怪我の場合は労働災害保険金)。これは基本的には給料の2/3が支給されるので、月給が例えば21万円の場合には14万円くらい支給されます。すなわち、差額ベッド代以外では実質数万円しか30日の入院・手術でもかかりません。金銭的余裕がない場合には必ず病院側に差額ベッド代のかからない(もしくは安い)病室にしていただくように要請し、万が一ベッドが埋まっている場合には別の病院も視野に入れるようにすれば良いと思います。

なお、高額医療費制度によって実質的な自己負担は低く抑えられますが、これは一時的に高額の医療費を支払う必要があります。それを避けるために限度額適用認定という制度が役立ちます。この制度を用いれば月ごとの支払い限度額が設定されるため、一度の支払額を抑えられます。

保険というのは、突然の怪我や病気によって支払い不可能な医療費がかかることに備えるものです。基本的に公的保険で低く抑えられる医療費に関しての追加の保険は必要ないと考えます。自転車・自動車事故による損害賠償や火災など、万が一の時に多額の支払いが必要になるリスクに対してのみ備えれば十分だと考えます。両学長という方の動画で分かりやすく説明されていました。

つい先日も、保険に悩んでいた会社の同期に相談されて自身の入院・手術の体験を話しましたが、彼は人より怪我が多くなりがちだったので一部保険に入ることになりました。何のために保険に入るのかを意識することで、納得いくお金の使い方ができると思います。

入院・手術を経て思うこと

勉強でもスポーツでも自分はこれまで他人を強く意識して生きてきたように感じます。すごい人に追いつきたい、他の人に負けたくないといった思いでこれまで努力し続けてきました。この気持ちがあったからこれまで成長してこれたと思っております。ただ、今回の入院・手術の経験で少なからず別の価値観を得たように感じます。入院中のベッドで看病されたり様々な病気で入院している患者さんたちを目の当たりにしたりする中で、自分もいつかは体が衰えるしいつかは死ぬのだということを意識しました。これは頭では分かっていたことですが、肌感覚として分かっておりませんでした。明日死んでも後悔しないように心がけて毎日生きてきたつもりですが、本当に後悔しないか自信が持てなくなりました。

他人と比較して生まれる勝ち負けに一喜一憂しながらあと何十年か生きて、終わりを迎えるときに自分の人生が幸せだったと心から思えるでしょうか。

怪我の後意識するようになったのは「楽しむ」ことです。今まで義務感・使命感に強く突き動かされてきたのですが、「こういうことを実現したいからこの勉強をする」とか、「こういう風に踊ってみたいからダンスの練習をする」とか、自分がそれをやりたくてやっているのかを自問自答しながら生きるようになりました。やりたいことを全部やってきた、と笑って死ぬことが今の目標です。

まとめ

今回は自身のダンスの怪我による入院手術の経験を紹介しました。この経験に基づいて保険で何が必要かを考え、怪我によって変わった自身の価値観を振り返りました。もちろん怪我などが無いことが一番ですが、自身や周りの人の入院手術は今後誰しもが経験すると思います。将来後悔しないように今を生きましょう。

コメント